グロスマスターKは、ふと思い出したように店の真ん中あたりの壁の中に入って行った。別に幽霊話をしようと言うのじゃない。壁の中に隠し部屋のような収納スペースがあるのだ。それはいいのだが、Kの「ふと思い出した」ような顔がまずいのだ。『あ、やべぇ……』僕は心の中でつぶやく。

壁の中から出てきたKは数冊の古色蒼然とした本を抱えていた。やはり例のちょっと得意そうなやばい表情で。「矢野さん、東欧文学読みませんか?」

『やっぱし……』僕は無言で少しうなだれる。

東欧文学なんて僕は知らないし、だいたい僕は古い文学全集というものが嫌いなのだ。Kの抱えている本はどう見ても数十年前の文学全集に違いない。中を見なくてもわかる。本にだっていわゆる「たたずまい」というものがある。

僕はしぶしぶその本の一冊を手にとってまず目次を見た。「東欧の文学1」とある。どの本を開いても今まで一度も聞いたこともない作家の名前と作品の題名が僕の心をどんよりと混乱させた。

「丸善の古書市でね、見つけちゃいましてね……、全16冊でたったの2000円で……、トーマス・マンのお兄さんのも入ってるんですよ……」

Kは取り憑かれたような熱っぽい眼差しで訳のわからないことを語っている。その時、ドアが開いて一人のにこやかな紳士が入ってきた。見ると岡山大学の美学のS先生だった。S先生はロシアイコンの研究者としては日本一の学者で、しかも西欧主要言語以外にもロシア語、セルビア語など、とにかく常識はずれの語学の天才でもある。

僕は救われたような、追いつめられたような妙な気分でS先生に話をふった。

「先生、東欧文学はいかがですか?」

S先生はコーヒーを注文し、カウンターの上に積まれた本を当たり前のように次々と解説し始めた。どうやら全部、ぜぇんぶ知っているらしい。ついでにその「恒文社」という出版社の話まで始めた。

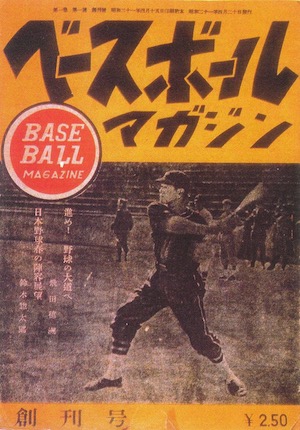

「ここはですね、実はベースボールマガジン社と同じ出版社でして、スポーツ系の雑誌で儲けたお金をこういう売れない東欧文学で吐き出すという立派な出版社でして……」

Kは素知らぬ顔でコーヒー豆の焙煎をしている。

僕は念入りに仕組まれた罠にはまったような気分で東欧文学全集の一冊を借りて帰った。

もし、あなたの人生のプログラムが何かの弾みで狂って、死にたくなるほど暇で、身悶えするほどの訳のわからぬ憂鬱と、誰も知らないこと、つまりどうでもいいことを知りたいという欲求にさいなまれた日には、あなたは黙ってグロスカウンターに座ってじっとKの目を見たらいい。

そこにはほろ苦くかぐわしいコーヒーと、甘くて深い罠が「ふと思い出したような」顔であなたを待っている。

絶望することなかれ……。