午前零時過ぎて携帯電話の呼び出し音がけたたましく鳴った。驚いて着信者を見ると古い友人の計良(ケイラ)君だった。

『やれやれ、きっと酔ってる……』

通話ボタンを押すと懐かしいケイラの声が聞こえた。

「もしもし、計良です。あのな、オレ今杉の子で呑んでんねん」

「うそ! なんでまた」

「法事があって函館に帰ったらみんなが集まってくれたんや」

ケイラは函館中部高校時代の友人で今は東京の人形町に住みコンピューターグラフィックの仕事をしている。このエッセーのNO.37にも登場してもらった。高校以来40年以上の友人で、今は数年に一度僕が東京で個展をする時に会うだけだが心はしっかりとつながっている(と勝手に決めている)。今年は3月の銀座の個展に来てくれた。 電話の向こう側で酔っぱらい達のばか騒ぎが聞こえている。杉の子は高校の同級生の杉目さんのご両親がやっていた函館名物のスナックで僕達が若くて愚か者だったころによく集まっていた店なのだが今は杉目さん自身がママさんをやっている。なぜそういうことを僕が知っているのかというとそこにはグロスも関係がある。グロスの常連でカメラマンのO君が函館と縁が深く、函館のタウン誌「街」のサポーターになっていて毎回二册ずつ送られてくる内の一冊を僕にくれるのでそこから得た今の函館の情報なのだ。

「あのな、お前と話したいっていうやつがいるから代わるぞ」

電話の向こうで携帯を奪い合っているのか,押し付けあっているのかしばらく間があって男の声がした。

「もしもし、オレ八巻です。わかる?」

「おーっヤマキかぁ、あったりまえじゃん!」

僕は昭和47年の春の一シーンを一瞬のうちに思い出していた。

その春僕は岡山大学を受験し、函館に帰る途中に東京に寄った。東京で受験したヤマキと上野の西郷さんの銅像の前で待ち合わせをしてヤマキの親戚の家に泊めてもらって遊んで帰る予定にしていた。どういう原因だったか忘れてしまったが僕は三十分(もしかしたら一時間だったかもしれない)ほど遅刻して上野に着いた。ヤマキは目を吊り上げ怒っていた。

「変なおっさんに連れて行かれるところだった!」

事情を聞いて僕は申し訳ないが笑ってしまった。僕を待っていると怪しげな男がヤマキに近づいてきて「にいちゃん、仕事あるよ」としつこくつきまとったらしい。その時のヤマキの格好は地味な背広に同じような、けれどちぐはぐなズボンをはいていて確かにそれは希望に輝く受験生というより東北から仕事の当てもなく上京してきた体力自慢の男にしか見えなかった。ヤマキは背は低いががっちりしていて高校の柔道部で軽量級のエースとして活躍していた。いっそそのまま肉体労働に職を得てもそれはそれで良かったんじゃなかろうか、などと想像するとやはり笑えて仕方がなかった。

「矢野ぉーっ,お前昔可愛かったもんなあ」

完全に正気を失っているらしい。

「お前は赤木圭一郎だったじゃねえか」

赤木圭一郎は日本のジェームスディーンと呼ばれた日活のアクションスターだった。だが1961年にゴーカートの事故で21歳で亡くなり伝説になった。

「俺は赤木圭一郎だから」とヤマキはよく自慢(?)していたのだがもちろん少しも似てなどいなかった。

天然だったのかパンチパーマだったのかわからないがヤマキのちりちりの頭を思い出しながら聞いた。

「おまえ、早稲田に行ったあとどうしてたの?」

八巻君は一瞬押し黙り、一呼吸おいてゆっくり言った。

「就職して、結婚して、家を建てて、来年定年」

18歳で離ればなれになって40年。その40年という年月は人のもっとも活動的な期間のほとんどである。その40年を「どうしてた?」と聞いた僕の質問はあまりに無意味なものだったがヤマキの「就職して結婚して家を建てて定年」という答えはスタンダールの墓碑銘である「書いた,愛した、生きた」を思い出させた。

それは決して人の興味を引くような派手な人生ではなかったかもしれない。18歳の青年にこれからの40年をどう生きたいかと聞いたならこうは答えないだろう。もっと色とりどりのドラマチックでロマンチックな想像をするだろう。だが過ぎてみればこんないかにも普通にありそうなことが人生であるとも思える。そんなもんさ、とシニカルに考えることも出来るかもしれないが実際にはそんな普通のことをやり遂げるには大変な力が要るに違いない。一枚一枚の皮を涙を流しながら剥くように、一枚一枚の重い扉を己の体を支えにして押し開けるようにして40年やり遂げてきたヤマキの答えだった。僕は柄にもなくちょっと感動してしまった。

その後も何人かの40年ぶりの声をソファーに寝転がって聞きながら僕は夢の中にいるような気分だった。学年で一番の不良で学校で会うよりは玉突き屋で会うことの方が多かったSに「おれ、矢野に憧れてたのさ」と言われて僕は本気で照れてしまい、「おまえ、悪かったもんなぁ」と答えにならないことを言ってしまった。

「いやぁ、あれは周りが悪かったんすよ」

何もかもが夢の中であり、何もかもが川を下って海に流れ着き、何もかもが時効だった。

最後に杉の子ママの杉目さんが「来年みんな集まって還暦のお祝いするから矢野君もおいでよ」と言った。

「あぁ、行きたいなぁ、みんなの顔見たいなぁ」と僕は答えた。

だが多分僕は行かないだろう。その夜の電話で僕は僕の還暦祝いをしたのだ。

今年2012年の最後の展覧会は倉敷天満屋でのチェネト会だった。この会は会というにはあまりにゆるい結びつきの会なのだけどとりあえず年に一度展覧会をしている。構成はガラス作家3人、陶芸家2人、ジュエリー作家1人、彫刻家1人、日本画家1人、あと作家以外の人が数人飲み会には出席する。本来は羽原さんというコレクターがお気に入りの作家を呼んでは飲み食いしたり遊んだりする集まりだったのだがせっかくだから展覧会でもしてみようということになり、羽原さんが亡くなった後は成羽美術館館長の沢原さんが世話人を継ぎ、メンバーも少し増やして活動している。だからちゃんとした美術的な理念も会の中の序列も何もない。

その中の一人で吹きガラス作家の小谷真三さんが最近なんだか知らないが立派な賞をもらったらしい。日本の吹きガラスの草分けの一人である小谷さんにとってもこのチェネト会は居心地がいいらしくなんと今回の受賞の賞金で我々に晩餐を御馳走したいとありがたいことをおっしゃったらしい。日頃から飲み会だとかパーティーだとかには極めて出席率の悪い僕であるがそういう事情であるなら出ない手はない。

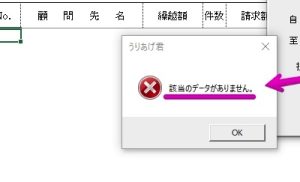

ということで展覧会初日の夜僕は会場の割烹旅館にいそいそと出かけた。約束の6時に10分ほど遅れて会場に着くと世話人の沢原さんが「あのなぁ、小谷さんに連絡がとれんのんじゃ」と言った。

「は?」

「ご自宅にも携帯にも電話するんじゃが出られん。こりゃ忘れとるなぁ……」

じゃ帰る、とも言えず僕は不安を隠しながら羽原さんの長女でデザイナーの恵子さんと羽原さんの秘書だったMさんの間の空いた席に座った。沢原さんやMさんがその後も何度も電話するが小谷さん応答なし。主人公不在のまま会はずるずると始まった。そして何度目かの電話を諦めて切るとMさんは勢い良く立ち上がり「急遽集金します!」ときっぱり宣言した。さすが元有能な秘書である。押さえるツボをご存知である。僕は完全に意気消沈して財布から必死でいやいやをしながら抵抗する五千円札を引きずり出した。突出しの小鉢のそばに横たえられた五千円札は僕との短かった生活を思い出しながら涙ぐんでいる。

本当は一万円以上の料理を五千円の会費で食べれるのだから得したと納得しようとするのだがどうしても五千円損したという気分から立ち直れない。そんな僕の傷心にはなんの配慮もなく元秘書は僕の五千円札をサッと目にも止まらぬ早業で連れ去った。

料理は素晴らしかった。僕は腹いせに欠席の小谷さんの分をほとんど引き受けて二人分食った。そしてその夜、食べ過ぎで苦しく僕は二重の自己嫌悪で眠れぬ冬の夜を過ごしたのでした。

その話を翌日グロスカウンターでKにするとしみじみと深い声で

「いい話ですねぇ……」と満足げに喜んでいる。

2012年はこうして僕らしく、Kらしく暮れていくのでした。みなさん、いい話と食べ過ぎにはご用心。よいお年を!