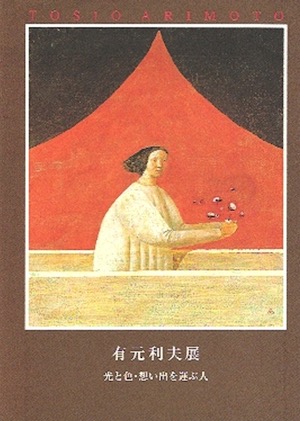

岡山県立美術館で有元利夫展をやっている。(5月23日まで)有元はこの三十年の日本美術界で最高の人気画家であることはまちがいない。6号ほどのリトグラフが今でも100万円程度で活発に市場で動いているのがその何よりの証拠だ。

19年前に38歳の若さで亡くなった時、銀花がすぐに特集を組んだが結果的にはそれが有元を多くの人に知らせることになった。その後も芸術新潮などの美術雑誌が何度も特集を組み、その度に様々な評論家や作家が彼の人生や絵を語ってきた。だからもちろん僕が付け加えるようなことは何もない。

よく僕は「あなたの作品は有元利夫に似ている」と言われる。他にも舟越桂だとかクリムトだとか色々言われるが有元に似ていると言われることが一番多い。そのことは別に嬉しくも嫌でもない。「そうかいな」と思うだけだ。

今回の展覧会の特徴は有元の東京芸大の卒業制作が全部そろって展示されたことだろう。僕も実物は初めて見た。

「私にとってのピエロ・デラ・フランチェスカ」という10点の連作だがそこにはフランチェスカのモチーフと同時にベン・シャーンからの引用が明らかに見られた。

縄跳びをする少女や赤い階段といったベン・シャーンの代表作の象徴的なモチーフが堂々とサンプリングされているのを見て、僕は不思議な美の世界の系譜と僕の35年前の出来事を思い出しながら絵の前に立ちつくしていた。

僕は中学二年から高校卒業までを函館で過ごした。函館中部高校の一年生だったか二年生になったばかりだったか、とにかく1970年頃、北海道新聞の美術欄で札幌のデパートで開催中のベン・シャーン展の記事を見た。独特のひっかったような線で描かれた素描が身震いするほど新鮮だった。今みたいにすれっからしでなかった僕にはベン・シャーンはくっきりと新しい世界だった。

僕は矢も楯もたまらずなけなしの小遣いをはたいて札幌行きの特急に乗った。前後のことはもうすっかり忘れてしまったし、情けないことに見たはずの多くの絵のこともほとんど記憶にない。ただ、妙にはっきり覚えているのは展覧会場出口のあたりに一枚だけ値札のついた絵があったことだ。「あやとり」という左右の手とその指に絡んだ数本の糸が描かれたエッチングだったが10万円だった。もちろん高校生の買える値段ではなかったが非現実的な値段でもなかった。買えないとわかっていながら欲しくてたまらなかった。美術という世界と所有するという概念がそのとき初めて僕の心の中で関係をもった。だが、実際に僕が初めてお金を払って絵を所有したのはその日から十数年経ってからだった。

函館を離れ、あれやこれやじたばた生きた末に僕は結婚もし、子供も生まれた後に大学院で古代ガラスの研究をしていた。ある日、知り合いの画廊の主人に冗談半分である絵描きの作品を見てみたいと言ったらしばらく経って手に入ったから見に来いという電話をもらった。どんな作家であるのかもよく知らなかったが、実際に見てみるとやけに所有欲を刺激する作家だと感じた。悩んだ末に子供の学資保険を解約してその絵を買った。

その「遊戯」という名のリトグラフの作家が有元利夫だった。ベン・シャーンを買えなかった僕が最初に買う絵は有元利夫であること、それはすでに十数年前に札幌で決められていた、勝手にそう思っている。