最近このエッセイを書こうかなと思う時に常に現れるのは「何の為にこんなことをしているのだろう」という疑問である。もう忘れてしまったけれど最初の頃はただ面白くて書き始めたに違いない。でも今は「そろそろ書かないとな…」という接頭詞が先ず現れてじゃあ何を、という段取りになる。ではいったいいつからこんな窮屈な思想を取り入れてしまったのかは思い出せない。思えば人のやっていることはすべからくこの方向性をもっているような気もする。好きで始めたことがいつのまにか義務になる。「したい」が「やらねばならない」に変質し、やっている時の幸福感からやり終えた時の達成感に重心が移る。そこから派生するやっかいな気分は数々あるが例えば他人に対する批判的な、つまり「あの人はやるべきことをやっていない」というような意識はそのうちの最もやっかいなものだろう。もし好きなことをやっているという自覚しかないのなら他人がそれをやっていないからといって気の毒に思うことはあっても批判する気にはならない。

やれやれどうも景気の悪い枕になってしまったがまあ時候の挨拶ぐらいに思って頂ければ良いです。

僕が学生だった1970年代、若者達の基本的な視線は垂直方向、つまり「背伸び」だったような気がする。つまり実態よりはより大人に見られたがった。そのわかりやすい指標は「どんな本を読んでいるか」でありとうてい理解の及ばぬ難解な本を持ち歩いたりすることは普通に見られた学園風景であった。友人の下宿に初めて遊びに行くとまず見るのは本棚でありそこにどういう傾向の本が並んでいるのかがその友人との関係を調整する重要なデータになった。

その中でもっともわかりやすい基準になった作家は「吉本隆明」だった。今となっては何故そうだったのかうまく解説はできないが本棚に吉本があるかないかがその人間の知的レベルを決めた。今吉本と言えば吉本新喜劇、あるいは吉本興業を当然指すけれど当時吉本といえば吉本隆明だったのだ。すごいよね。

あと定期的に購読している雑誌もやはりその人間の知的階層を知る為の重要なデータであった。文学系の雑誌であれば「文学界」「群像」あるいは「現代詩手帳」「ユリイカ」のような詩の雑誌などもかなりかっこいいブランドであった。もちろん「思想」や「世界」「朝日ジャーナル」「中央公論」なども人気があった。

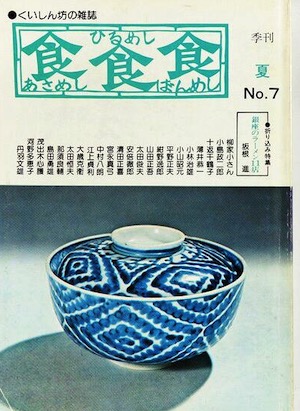

さて、それではこの僕は何を定期購読していたかだが今挙げたような雑誌はだいたい友達にちょっと借りて読むぐらいで自分のお金を出して読んだ記憶はあまりない。僕が創刊号からずっと買い続けていた雑誌は「食 食 食」と書いて‘あさめしひるめしばんめし’と読ませる季刊誌だった。

もちろんこれは友人達に誇れるようなものではなかったし持ち歩いて絵になるようなものでもなかった。内容は様々な分野の執筆陣のそれぞれの食にまつわる短文や短編小説などが主で、数十年分の分厚い霧をかきわけながら掘り起こしてみて思い出せる著者には開高健、小島政二郎、西丸震哉、池波正太郎などなかなかひねりの利いた作家の名前があがるがなかでも僕が一番心待ちにしていた書き手は茂出木心護という方だった。この方は作家ではなく料理人である。

銀座に「たいめいけん」という洋食の名店があるがその創業者であった。茂出木さんの書く食の世界は僕にとってはわかるけれど決して手の届かない夢の楽園だった。何を大げさな、と思われるかもしれないし事実それは「洋食屋」であるのだからどこの街にも必ずあるオムライスだとかトンカツだとかハヤシライスだとか、昭和の家庭では子供達が夕食のメニュを知った時に思わず「やった!」と飛び跳ねる程度のご馳走をもうちょっと本格的に手をかけて食べさせてくれる上等な食堂といってもいい店だったはずだ。であるが、僕にはやはり身近な、手を思い切り伸ばせば届く世界ではなかったのである。それはたいめいけんという洋食屋を活字で知ってしまったことから既に決まっていたのだろう。それに銀座なんだし。

僕が茂出木さんの文章を読んで思い描いていたのはもちろん今まで経験したことがないような美味でもあったがそれ以上に食文化の中に含まれる都会の大人の生活であった。だが僕は東京に暮らしたいと思ったことは一度もない。むしろ敢えて避けていた。東京にしかないものがたくさんあることは百も承知でそれでも僕は地方の中都市が自分にはいい環境なのだと思っていた。それでも、なのかだからこそなのかわからないが銀座の洋食という文化に僕には一生届かないある種の夢を託した。

最近夢という言葉がメディアで使われると条件反射的に僕は拒否反応を起こしてしまう。夢は諦めなければ必ず叶うみたいな,あるいは夢は実現して初めて本当の夢になる、みたいな文脈で語られると「そんなことあるかい」と一人でぶつぶつ怒っている。スポーツ選手が「子供達に夢を与えられるように」とインタビューに答えていたりするのもどうもいけない。ずいぶんややこしい人間なんですねと言われそうだがほとんど生理的な反応なんだからしょうがない。

まあそれほど大層なことでもないのだろうが結局夢というものの定義が違うんだと思う。僕の言う夢は実現を望んでいないことなのだ。一生手の届かないところで輝き続けていて欲しいものなのだ。それがたいめいけんの洋食というのはいったいどういうことなんだろうと不思議な気もするのだが僕はあさめしひるめしばんめしを読むうちにそう決めてしまったようなのだ。

その頃本当のグルメなど僕の周りには一人もいなかった。であれば想像を絶する美味しいもの、ということ自体がある種のファンタジーであったとも言える。「あさめしひるめしばんめし」をはじめ僕は他にも随分食べ物の本を読んでいたのだがそれは決していつかこういう美食をしてみたいという意味で読んでいたのではない。最も身近でありながらもっとも芳醇なファンタジーの世界。そこにしばし自分の現実を忘れて首まで浸かっていたかったということに過ぎない。

ここまで書いてふと心配になりネットで調べてみたらなんとたいめいけんは銀座ではなく日本橋であった。なぜ半世紀近く銀座だと思い込んでいたのか。それは20年ほど前に初めて銀座のギャラリー田中で個展をしたとき有楽町の駅から銀座7丁目に向かって歩いていたら途中で「泰明小学校」という学校を見つけ、「ああ、ここの近くにあのたいめいけんがあるんだな」と変な感慨を覚えたからだろう。しかもギャラリー田中からすぐのところに銀座とは思えない良心的な値段の美味しいそば屋がやはり泰明庵というのでこれは間違いないと一人確信してしまったのだ。

今ふと思い出したのだが僕はその頃本屋で食べ物関係の本をよく探しては買っていた。その中で気に入っていた本にソフィアローレンの書いたイタリア料理の本があった。ちょうど「あさめしひるめしばんめし」が創刊された頃に出版された「ソフィアローレンのキッチンより愛を込めて」という本であの大スターが自分で料理をするんだという驚きもあったが内容は本当に本物のイタリア料理のレシピなどがちゃんと書かれていてとても好きな一冊だった。

今から15年ほど前になるだろうか、僕はギャラリー田中で個展をしていていつものようにお昼は泰明庵でおそばを食べていたら泰明庵のおかみさんが外から帰って来られて「今そこでソフィアローレンを見たよ」と教えてくれた。

なんだかその出来事は妙な具合にねじれながらちょっとシュールな輝きで僕の印象に残っている。そうなのだ。たいめいけんの洋食は僕にはソフィアローレンなのだ! え? ますますわからないですか。そうですか…。