僕はちゃんとしたお勤めをしたことがないのでこの季節心が穏やかではない。例の「ボーナス」というやつだ。ボーナスなんてものは未払いの給料を遅れてまとめて貰うだけじゃねえか、などと強がってみてもやはり、羨ましい。一度ぐらい貰ってみたい。欲しい。蒸し暑い。

グロスマスターKも、もちろん、である。

もう一つこの季節を一段と蒸し暑くするのが日本の誇るべき習慣「お中元」というもの。漠と想像してみるに、今日本中の宅配マンの昼も夜もない、尊い労働によってあちらからこちらへ、こちらからあちらへ目もくらむようなものすごい量の「まごころ」が各家庭に届けられている。日本は「愛」の国なのだ。虚しい……

「Mさん、お中元送ったりします?」

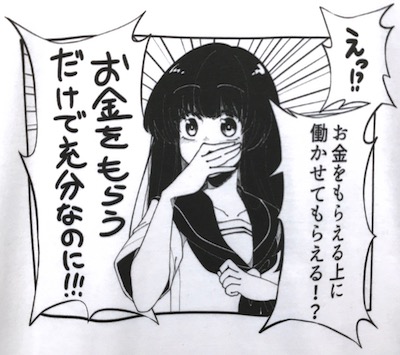

僕はグロスカウンターから振り返り、Mさんに訊ねた。Mさんはこの店の数少ない女性常連のひとりだ。背が高く、ゴージャスな雰囲気の美人で、ご主人は辣腕の弁護士さん。世の多くの女性からぴりぴりと嫉妬されてもしょうがない立場にいる。Mさんはにっこりと、屈託なく笑って、「ううん、もらうだけよ」と答えた。

僕とKは無言で目を見合わせる。互いに言葉にならぬ言葉を確かめ合う。悲しい友情を共有する。

Mさんが来店するまで僕とKはややこみいったお中元の話をしていたのだ。もしも世の中の人がお中元に有名デパートのカタログにあるものじゃなく、例えば、例えばの話、グロスのコーヒー豆を送ってみたりしてくれたら素晴らしいのじゃないか。そんな文化が蔓延したら一夏にこのくらい儲かるんじゃないか。やはりパッケージにはちと気をつかわねばなるまい。何と何をセットにしようか。手始めに常連のお客さんにそれとなく話をもちかけてみるべか、とか。

実はグロスの常連さんには弁護士先生が多い。ここは裁判所から近い。だから弁護士事務所も多い。なのに、どうやら弁護士さんはお中元を貰うだけだとは……。

これは痛ましい盲点だった。

「あのですね、例えばの話ですよ。Mさん、お中元にグロスのコーヒーなんか貰ったらどうですか?」

僕はしぼみかけた風船に臨終の息を吹き込むように聞いてみた。

「そりゃあ嬉しいわよ。誰か送ってよ」

僕とKは目を見合わせる。今度は目の端に執拗な希望の光をちらとふくませて。

「困るのよ。最近コーヒーのもらい物が多いのよ。おいしくもないけどしょうがないからせっせと飲むけど」

「そんなに多いですか?」

「一年かかっても飲みきれないくらい多いわね」

Kが僕を見ている。右目に色の褪せかけた希望の光、左目に色の濃くなりかけた絶望の光をかろうじてバランスをとりながら。

要するにお中元文化の中ですでにコーヒーは主役の一人である。大コーヒー会社、海外ブランド、群雄がみっしりと割拠しているみたいなのだ。コーヒーはお中元に相応しい。されど、もう完全に過剰らしいということ。

Kの右目と左目はしばらく時間をかけてようやく左目の色に統一された。どうやら我々の秘密の大儲け計画は早くも座礁しかけているらしい。

これを、ぐっと身を乗り出して潔く否定してくれる方、いませんか?

Mさんにグロスコーヒーのお中元を贈ってくれる人、いませんか?